Un viaje con una mínima arqueología corporalUrgencia posmoderna de una filosofía del cuerpoRicardo Milla

Pontificia Universidad Católica del Perú

Podría llamar la atención de que un “joven” filósofo posmoderno como Michel Onfray reclame con urgencia una filosofía del cuerpo. Esto debido a que dentro del destino de occidente, el olvido del cuerpo se asoma como una de los tantos síntomas del olvido del ser. En lo que sigue haremos un veloz recorrido (trip) de lo que ha sido la formación de ese reclamo urgente por una filosofía del cuerpo en la filosofía del siglo XX, comenzando por Heidegger pasando por Lacan y Foucault hasta llegar a Deleuze.

Vayamos a 1927. Heidegger, apurado por la editorial, publica su célebre –e incompleta- obra Sein und Zeit. En ella, tratando de responder la pregunta por el sentido del ser, propone un análisis existencial del ser que piensa al ser (Dasein). Es dentro de ese análisis que se ocupa del ser-a-la-mano (Zuhandensein). Lo curioso es la palabra haden (mano). El encontrarse originario del Dasein con los entes en la época de la imagen del mundo, de la metafísica cumplida, es una experiencia de handen. Además de un encuentro mental de sujeto/objeto, es también un encuentro corporal. El problema aquí es que el esquema sujeto/objeto persiste. El mundo tecnológico permite que el objeto no sea sólo asible en la representación subjetiva sino también, y más aún, en la realidad como tal: a-la-mano, disponible para el cuerpo. Dejemos ese tema de lado. Nos preocupa saber cómo es posible que Heidegger supere la concepción cartesiana dualista en que el cuerpo es un mero medio para el ego.

Vayamos al inverno de 1942-43 en Friburgo. Heidegger dicta su seminario sobre Parménides. Pero también vayamos años luego: 1951-52, años en que redacta su Was heisst Denken? En ambos textos Heidegger lleva el tema de la mano a un momento más originario. La mano es expresión del habla y, sobre todo, del pensar. El pensar va dejando de ser una mera representación del ente en la mente del sujeto y va siendo una expresión en la totalidad del hombre. La mano deja de ser herramienta y es más bien lugar de expresión: “la mano habla callando”. En ella acaece una forma primigenia de mostrar el ser, de develar lo oculto, esto es, de pensar. Así, en la mano circula el pensar. El saludo agitando la mano, la caricia, el trabajo sobre madera, escribir “a mano”, señalar, golpear, estrechar la mano, en suma: accionar gestual con la mano. Es en este punto en que podemos hallar en Heidegger uno de los primeros pasos para retornar al cuerpo y empezar a caminar por las sendas de una filosofía del cuerpo. Superado el cuerpo cartesiano (moderno) extendiendo la expresión del pensar –de la mente representacional a la mano y, por ende, al cuerpo- es que Heidegger nos empuja al salto hacia atrás (Schritt Zurück) al suelo (Boden).

Sigamos con nuestro viaje. Vayamos y regresemos a 1949. Uno de los pensadores contemporáneos más oscuros es quizá Jacques Lacan. Veamos qué concepción tiene del cuerpo y, sobre todo, cómo se crea el hombre (niño) el cuerpo. En su Le stade du miroir… la percepción del niño de su cuerpo es, en primera estancia, el de un cuerpo fragmentado. La conciencia del estado no fragmentado del cuerpo es posible cuando el niño se “ve” al espejo (entendiendo éste no sólo como el objeto que refleja sino también a la madre). El niño ante el espejo se muestra en estado de aturdimiento (Benommenheit). Luego, “ve” que puede manipular la imagen que tiene presente, pero además que él mismo es la imagen. Se percibe como cuerpo no fragmentado, como unidad. Entonces, para Lacan, la imago del cuerpo que se hace el niño es una construcción. Es en la imago cuerpo en que el organismo cría humana y la realidad entran en relación; el Inenwelt con el Unwelt (¿Lacan habrá estado pensado en Uexküll y Heidegger al presentarlo así?) No sólo es el acaecer del je sino también es un paso del narcicismo primigenio a los otros. De esta manera, el cuerpo es una construcción imaginaria que debe pasar al estadio simbólico. No iremos más lejos, quedémonos con esto: El cuerpo es construcción de la psique infantil.

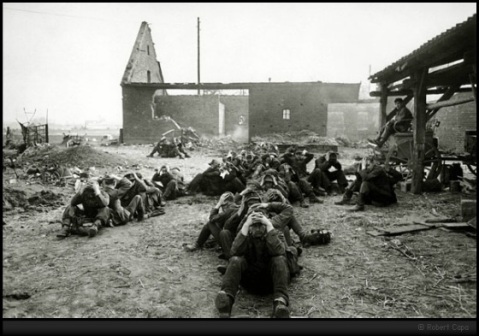

Permanezcamos en Francia. Michel Foucault tuvo muy presente el tema del cuerpo en su paso por el Collège de France (1970-84). Esto se ve en sus trabajos Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975) y Histoire de la sexualité, 1 : La volonté de savoir (1976). En el primero se opera una genealogía del cuerpo moderno en el campo del sistema penal, en cómo vira la concepción del cuerpo del condenado. Ese giro lo testimonia Foucault al exponer la progresión del cuerpo del condenado entre 1757 y 1840. Era en éste el lugar en que acaecía la pena y el castigo: El suplicio y la condena a muerte. En menos de un siglo el comportamiento penal sobre el condenado cambia. Por medio de una “pudicidad” del aparato judicial es que el lugar del dolor del castigo migra del cuerpo al “alma” (alma moderna). El cuerpo es concebido como medio –al que hay que conocer para poder manipular y dominar: tecnología política del cuerpo y economía del cuerpo-, medio por el cual se puede “corregir” el alma malvada del delincuente. En efecto, el cuerpo se comprende como medio en todo lugar en que haya una disciplina económica del cuerpo; no sólo en la cárcel, también en el colegio, los internados, las clínicas psiquiátricas, los hospitales, los cuarteles… En el segundo tratado genealógico se discute de sexo. El argumento central de los tres primeros puntos del libro es que no se dice menos del sexo en la modernidad, sino de otra manera y que se ha destinado a la sociedad a hablar siempre de sexo como “el secreto”. ¿Por qué? Para Foucault esto se debe a una respuesta de la voluntad de saber que a su vez responde a una voluntad de poder. Es en la modernidad en que nacen dos dispositivos que serán el engranaje del sexo: el dispositivo de la alianza (familia monogámica) y el dispositivo de la sexualidad. Es el primero el que sostiene al segundo, “como sujeta por alfileres”. En la familia se aprende la sexualidad (una economía del sexo) que luego es confiada a la sociedad: escuela, Iglesia, psiquiatría, etc. Esto, para Foucault, devela un intrínseco deseo de domino que corre en paralelo a un deseo de poder, que sólo puede ser satisfecho con un saber específico. Es por medio de un saber del sexo que el dispositivo de la sexualidad puede ser controlado y dominado, organizado y dispuesto: Economía del sexo; para potenciar el dispositivo de la sexualidad. Esto nos llevaría a una particular manera de comprender el cuerpo: 1. Cuerpo máquina y 2. Cuerpo-especie. La primera está ligada a lo que llama Foucault anatomopolítica del cuerpo humano y la segunda a la biopolítica de población. Este control del cuerpo por medio del poder (en tanto poder distribuido y disperso en la sociedad antes que poderes institucionales) se desprende de lo que nuestro autor llama “biopoder”. Así, la concepción de cuerpo que hemos heredado de la modernidad está signada transversalmente por el dominio y el poder, por la manipulación y la disponibilidad, y tiene a la base una metafísica. Esta “metafísica del cuerpo” hace de él no sólo un medio sino el lugar propio por el cual podemos violentar el cuerpo, dejándolo al olvido, creyéndonos con la “verdad” sobre el cuerpo para imponerla a otros.

Es hora de terminar el viaje. Hemos arribado a la

posmodernidad: Deleuze. No me gustan las galletas de jengibre pero usemos al kion como ejemplo. El kion es un vegetal del tipo de los rizomas: Un rizoma es un tallo horizontal subterráneo que sus ramas son del mismo grosor que el tallo, por lo que si se corta por la mitad no se diferenciaría entre las ramas y el tallo. Así es el kion. Deleuze usa el ejemplo del rizoma para usarlo como “paradigma” de su (¿la?) filosofía. En sus palabras: “No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda… sin sujeto ni objeto” . De esta manera, es posible comprender cómo el “cuerpo sin órganos” deluziano tiene como “modelo” el rizoma filosófico. El cuerpo sin órganos, en tanto campo de inmanencia, es un algo que nos fabricamos, que lo llenamos, pues es en sí vacío y desestructurado. Sin embargo, no es un recipiente al cual llenaremos al tope, no es una machina cartesiana; es pura subjetividad de “indeterminación” “ilimitada”, la forma propicia de distorsionar ese imperativo subjetivista moderno: “¡serás organizado!”. Así, Deleuze abre una brecha en nuestra condición posmoderna para meditar el cuerpo no ya como vehículo sino como lo que somos: un deshacer sin cesar rizomático. El cuerpo carece de sujeto, no tiene objeto, sencillamente es un constante hacerse y deshacerse, significarse y descifrarse, redescribirse en un actuar que tiene al cuerpo como lugar de acción transicional inmanente. Somos un cuerpo natural hecho artificialmente, nunca ni Uno ni múltiple, sino cifrado en un vaivén lúdico característico de una obra de arte. Conexión, ruptura, homogeneidad, fragmentación, comunión, copia, modelo… es el cuerpo sin órganos.

Fin del tour.

Habiendo acabado nuestro recorrido, volvemos sobre nuestras huellas –pues hemos andado circularmente- y, con fuerza e ímpetu, decimos: Sí, hay una urgencia latente de hacer una filosofía (posmoderna) del cuerpo; como una forma de recordar (Andeken) el ser. Onfray solamente responde a los mensajes del ser que provienen de nuestra tradición y, como es propio de un discípulo de Nietzsche, comete parricidio para resucitar de una manera inusitada a sus padres y dioses.